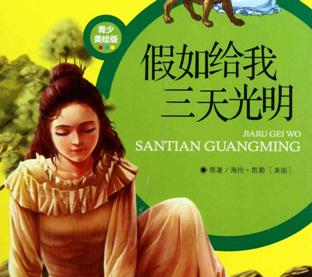

課外名著導(dǎo)讀:《官場現(xiàn)形記》揭露官場黑暗的經(jīng)典小說集(2)

晚清著名譴責(zé)小說家李伯元

李伯元(1867—1906),名寶嘉,字伯元,號南亭亭長,江蘇常州人,晚清著名的譴責(zé)小說家。

李伯元生于世宦之家,他祖父、父親、伯父都是科第出身,有的在地方任牧令、監(jiān)司,有的在京城官居樞要。伯元生在山東,三歲時,父親去世,由堂伯李念之撫養(yǎng)。當時念之任山東道員、東昌府知府,伯元從小隨伯父在山東長大。伯父對他督教甚嚴,母親只此一個兒子,更是把全副心力放在他身上。伯元自幼聰慧好學(xué),興趣廣泛,每當夜深人靜之際,淡月孤燈之下,攻讀不止。他擅長制藝詩賦,善于繪畫篆刻,懂得金石考據(jù),可謂多才多藝。少年時期就考取了秀才,名列第一,但始終未能考中舉人,仕途失意,這對他后來思想的變化,痛感官場黑暗,敢于起來加以揭露鞭撻,是有重要意義的。

光緒十八年(1892),念之從山東辭官回到常州,伯元一家,同返故鄉(xiāng)。此時,坐落在北門外青山橋畔羅武壩的祖宅,已在戰(zhàn)亂中毀壞,于是在城內(nèi)青果巷選擇一處房屋居住。過了二年,伯父去世。

十九世紀九十年代的中國,充滿著內(nèi)憂外患,帝國主義加緊侵略,以慈禧太后為首的滿清統(tǒng)治者賣國求榮,腐敗反動。八國聯(lián)軍入侵北京,中日甲午戰(zhàn)爭失敗,戊戌變法被扼殺,清朝一面對帝國主義奴顏婢膝,割地賠款;一面對人民大眾加重剝削,殘酷鎮(zhèn)壓。政事的腐敗,社會的黑暗,使青年時代的李伯元不勝憂憤,思圖改革。他在詩中抒發(fā)抱負道:“世界昏昏成黑暗,未知何日放光明?書生一掬傷時淚,誓灑大千救眾生”。光緒二十三年(1897),年方三十,在學(xué)文學(xué)上有扎實根基的李伯元來到上海,創(chuàng)辦《指南報》,以此揭露時弊,勸善懲惡。不久,改辦《游戲報》,后又改為《繁華報》,并受商務(wù)印書館之聘,編輯出版《繡像小說》半月刊。他是晚清上海小報的創(chuàng)始人,魯迅先生說他所辦報紙“為偕嘲罵之文”“記注倡優(yōu)起居”(《中國小說史略》)。對于清朝末年的官場及社會上的種種腐朽現(xiàn)象,以嬉笑怒罵之筆,繪影繪聲,揭露無遺,受到各界人士的歡迎,發(fā)行頗廣。后來仿效者甚多,紛紛辦起各種小報,但都沒有他辦的報紙發(fā)行量大。

光緒二十七年(1901),清政府舉辦經(jīng)濟特科。所謂經(jīng)濟特科,是一種臨時設(shè)立的特別考試。必須是具有相當資歷的人,并經(jīng)有聲望的官員保薦,才能參加這種考試,考取之后,立即就做官,那時雖有官銜而無實職的人是極多的。這時李伯元在上海寫小說成了名,鄉(xiāng)侍郎曾慕濤保薦他參加經(jīng)濟特科考試。他卻加以拒絕,沒有卻參加考試,人們贊揚他志趣高尚。后來終因積勞成疾,年才四十,歿于上海。

1901年后,他寫成了《官場現(xiàn)形記》《文明小史》《活地獄》等長篇小說。《官場現(xiàn)形記》是晚清四大“譴責(zé)小說”之一。

看魯迅如何讀《官場現(xiàn)形記》

《官場現(xiàn)形記》已成者六十回,為前半部,第三編印行時(1903)有自序,略謂“亦嘗見夫官矣,送迎之外無治績,供張之外無材能,忍饑渴,冒寒暑,行香則天明而往,稟見則日昃而歸,卒不知其何所為而來,亦卒不知其何所為而去。”歲或有兇災(zāi),行振恤,又“皆得援救助之例,邀獎勵之恩,而所謂官者,乃日出而未有窮期”。及朝廷議汰除,則“上下蒙蔽,一如故舊,尤其甚者,假手宵小,授意私人,因苞苴而通融,緣賄賂而解釋:是欲除弊而轉(zhuǎn)滋之弊也”。于是群官搜括,小民困窮,民不敢言,官乃愈肆,“南亭亭長有東方之諧謔,與淳于之滑稽,又熟知夫官之齷齪卑鄙之要凡,昏聵糊涂之大旨”,爰“以含蓄蘊釀存其忠厚,以酣暢淋漓闡其隱微,……窮年累月,殫精竭誠,成書一帙,名曰《官場現(xiàn)形記》。……凡神禹所不能鑄之于鼎,溫嶠所不能燭之以犀者,無不畢備也”。故凡所敘述,皆迎合,鉆營,朦混,羅掘,傾軋等故事,兼及士人之熱心于作吏,及官吏閨中之隱情。頭緒既繁,腳色復(fù)夥,其記事遂率與一人俱起,亦即與其人俱訖,若斷若續(xù),與《儒林外史》略同。然臆說頗多,難云實錄,無自序所謂“含蓄蘊釀”之實,殊不足望文木老人后塵。況所搜羅,又僅“話柄”,聯(lián)綴此等,以成類書;官場伎倆,本小異大同,匯為長編,即千篇一律。特緣時勢要求,得此為快,故《官場現(xiàn)形記》乃驟享大名;而襲用“現(xiàn)形”名目,描寫他事,如商界學(xué)界女界者亦接踵也。今錄南亭亭長之作八百余言為例,并以概余子: